作为全球最大的经济体,美国的经济走向不仅关系到本国的经济发展和民生福祉,更对全球经济格局和金融市场产生深远影响。准确把握和解读美国宏观经济指标,对于理解全球经济动向、进行投资决策和制定经济政策具有重要的指导意义。本文旨在系统梳理和深入分析美国主要的宏观经济指标,帮助读者更好地理解这些数据背后的经济含义和相互关联性。

在当前全球经济格局下,美国宏观经济指标的变化往往会通过贸易、汇率、资本流动等渠道对其他经济体产生外溢效应。特别是在金融全球化程度不断深化的背景下,美联储的货币政策取向和美国经济基本面的变化,都可能引发全球金融市场的显著波动。因此,深入理解这些指标的统计口径、发布机制和相互关系,对于准确把握经济脉搏和预判市场走向具有重要的现实意义。

本文将从多个角度,对美国主要宏观经济指标进行详细解读,并探讨这些指标之间的内在联系以及对金融市场的影响机制。同时,我们也将结合当前经济形势,分析这些指标的最新变化趋势及其对未来经济走向的启示。

整体经济情况指标

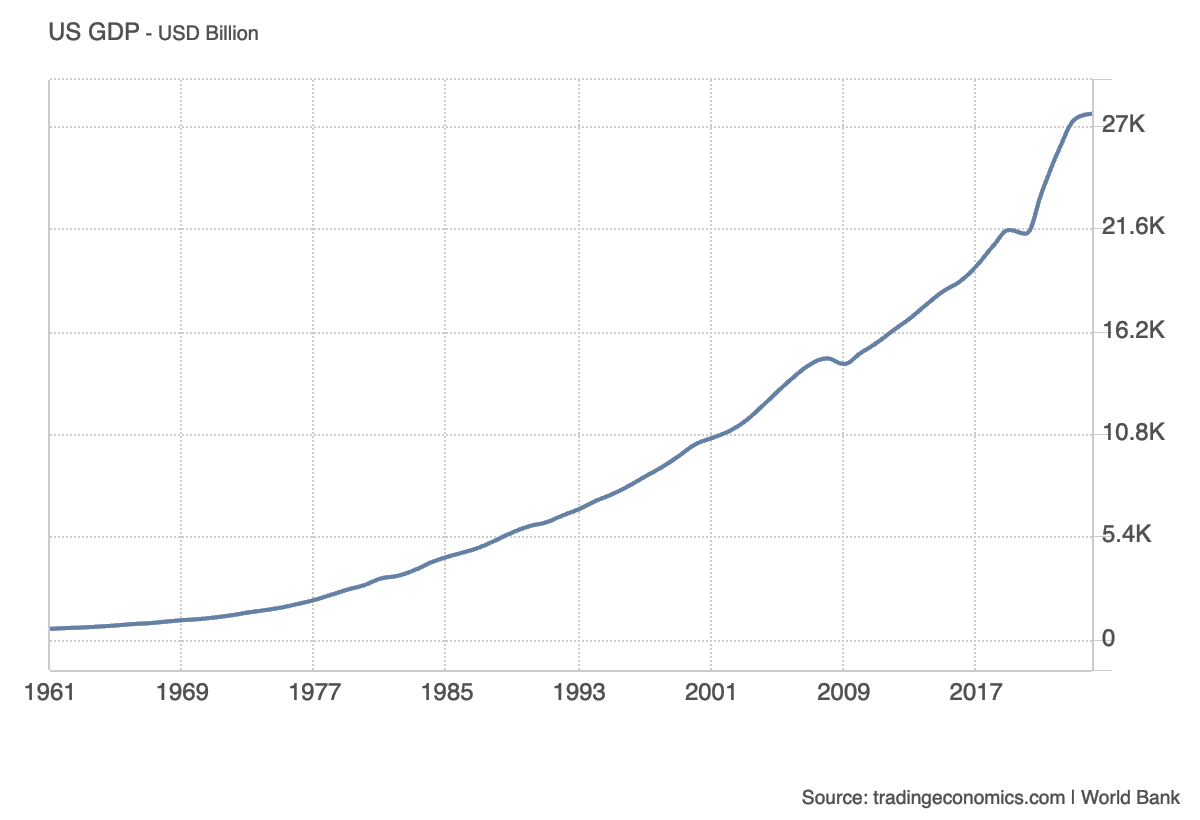

国民生产总值(GDP)是衡量一个国家经济规模和发展水平的最核心指标,它全面反映了一个国家在特定时期内所生产的全部最终商品和服务的市场价值总和。作为最完备的经济指标,GDP不仅能够直观地展现一国的经济实力,还能通过其增长率反映经济的发展态势。从构成来看,GDP主要包含四个基本组成部分:个人消费支出(C)、投资支出(I)、政府购买支出(G)以及净出口(NX)。这四个部分共同构成了著名的GDP核算公式:GDP = C + I + G + NX。其中,个人消费支出通常占GDP的最大比重,反映了居民的生活水平和消费能力;投资支出包括企业的固定资产投资和存货投资,体现了经济的发展潜力;政府购买支出反映了政府对经济的干预程度;而净出口则反映了一国与外部经济的联系程度。作为衡量经济活动的核心指标,GDP的走向对经济前景和货币政策都具有重要的指示作用。当GDP连续两个季度呈现负增长时,这通常被视为经济可能步入衰退的信号,同时也预示着央行可能采取降息等宽松政策来刺激经济。反之,当GDP增速超出市场预期时,往往暗示着经济过热带来的通胀压力,这种情况下央行可能会通过提高利率来控制物价水平。

值得注意的是,由于GDP的主要构成要素(如零售销售、工业生产等)往往在GDP正式公布前就已发布,市场参与者通常能够对GDP数据形成较为准确的预期。因此,GDP数据对市场的实际影响,很大程度上取决于当前的整体经济环境和市场预期的差异程度。特别是在市场已经形成充分预期的情况下,如果GDP增速仍然显著高于预期值,这往往意味着经济增长的动能强劲,可能会加剧当前和未来的通胀压力,进而影响央行的政策取向。

在美国,GDP的统计和发布遵循严格的时间表和程序。每个季度的GDP数据会在次季的第一、二和三个月月末依次发布三次估计值。第一次估计被称为"预估值",主要基于不完整的季度数据;第二次估计被称为"初值",包含了更多的月度数据;第三次估计被称为"终值",使用了最完整的数据。此外,每年还会对历史数据进行修正,以确保数据的准确性和可靠性。

在GDP的统计中,实际GDP是最受关注的经济增长指标。美国目前采用2012年为基期的不变美元价值计算实际GDP。与名义GDP相比,实际GDP的独特之处在于它剔除了价格变动的影响,因此能够更准确地反映真实的经济活动水平和增长情况。这种计算方法使得不同时期的经济表现具有可比性,为经济分析提供了更可靠的基础。实际GDP的变化直接反映了经济的实际增长或收缩,是判断经济周期、制定经济政策的重要依据。当实际GDP连续两个季度负增长时,通常被认为经济进入技术性衰退。因此,实际GDP的走向不仅关系到政府的政策决策,也影响着企业的投资决策和市场参与者的预期。

政府政策类指标

联邦预算赤字是指政府支出超过税收等收入的差额。近年来,美国联邦政府的预算赤字问题日益突出,不仅受到国内各界的密切关注,也引起了全球金融市场的高度重视。预算赤字通常以占国内生产总值(GDP)的比例来表示,持续扩大的预算赤字可能带来多方面的负面影响:增加政府债务负担、推高利率水平、影响私人投资,甚至可能引发通货膨胀。此外,过高的赤字水平还可能损害美国政府信用,影响美元的国际地位。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的政策沟通主要通过两个渠道:政策声明和会议纪要。政策声明在每次FOMC会议结束当天美东时间14:15发布。如果会议决定调整联邦基金利率或贴现率,声明会对政策变化作出简要解释;如果维持政策不变,则仅作例行通报。会议纪要则在FOMC会议后的第一个周四公布,内容涉及六周前的会议详情。纪要披露了委员们的投票情况、个人立场以及会议讨论的具体内容。由于这些信息有助于市场参与者预判FOMC未来的政策倾向,因此 FOMC 会议纪要一直是市场关注的重要参考。

美联储黄皮书是一份综合性经济报告,汇集了美联储12个地区分行对各自辖区经济状况的观察和分析。这份报告通常在FOMC会议召开前约一周半发布,作为会议决策的重要参考依据。黄皮书的特点是采用定性分析为主,较少涉及具体数据。其内容既包含与已公布经济指标相对应的信息,也收录了许多常规统计难以体现的内容,如区域信贷状况、企业经营信心等微观层面的观察。

商品价格与通胀类指标

消费者物价指数(CPI)是衡量美国通货膨胀水平的核心指标,由美国劳工统计局每月发布。该指数通过追踪城市居民日常消费的一篮子商品和服务的价格变动,全面反映物价水平变化。CPI数据主要包含两个重要指标:一是剔除食品和能源价格的核心CPI,由于波动较小,更能反映长期通胀趋势,是美联储制定货币政策的重要参考;二是包含所有项目的名义CPI,虽然波动较大,但能更直观地反映消费者实际面临的价格压力。特别需要注意的是,核心CPI通常被认为是更可靠的通胀指标,因为它排除了易受季节性和外部因素影响的食品和能源价格。

这项指标通常在统计月份结束后的2-3周内公布,属于共发型经济指标。如果CPI数据持续超出市场预期,往往预示着通胀压力加大,可能促使美联储收紧货币政策以抑制通胀。反之,如果CPI数据低于预期,则可能暗示经济增长放缓或通缩风险,美联储可能会采取相应的宽松政策。在实际操作中,市场参与者不仅关注CPI的绝对值,还会特别关注其环比和同比变化率,这些数据能更好地反映通胀的变化趋势。CPI是金融市场最受关注的经济指标之一,其走势不仅影响央行决策,也对各类资产价格产生重要影响。例如,高于预期的CPI可能导致债券收益率上升、股市承压,而美元则可能因预期加息而走强。因此,投资者和政策制定者都会密切关注CPI数据的变化,并据此调整其投资策略或政策立场。

个人消费支出(PCE)平减指数是美国经济分析局每月发布的重要价格指标,其覆盖范围最为广泛,涵盖了约占GDP三分之二的商品和服务类别。该指数分为两个主要部分:剔除食品和能源价格的核心PCE平减指数,以及包含所有项目的名义PCE平减指数。PCE的持续上涨可能预示经济过热。由于其数据采集方法和统计口径更为全面,能够更准确地反映整体价格水平变化,因此已成为美联储判断通胀水平和制定货币政策的首选指标。与CPI相比,PCE在计算权重时会动态调整消费者的替代行为,这使得该指标能更好地反映实际的消费支出模式。

PCE通常在每月底的美东时间8:30发布上月数据,且会进行持续修正,修正幅度有时较大。尽管该指数在发布时市场反应相对平淡,这主要是因为其走势常常与先前公布的CPI和PPI基本一致,但其对美联储的政策决策具有重要影响力,特别是在利率调整方面。因此,PCE在固定收益市场备受关注,投资者往往通过研究该指数来预判美联储的政策取向。

在当前全球经济面临通胀压力的背景下,PCE的重要性更加凸显。市场参与者不仅关注其月度数据变化,还会密切关注其年度变化趋势。如果PCE持续超出美联储的目标区间,可能促使央行采取更激进的货币政策措施。反之,如果该指数显示通胀压力减弱,则可能为货币政策提供更大的灵活性。因此,理解和分析PCE对于把握美国经济走势和政策走向具有重要意义。

生产者物价指数(PPI)是美国劳工统计局每月发布的重要经济指标,用于衡量生产者出厂价格的变动情况。作为月度首批通胀数据,其反映的价格变动往往会在一定时间后传导至消费端。该指数包含三个关键数据:PPI最终需求反映生产者实际销售价格;核心PPI剔除了波动较大的食品和能源价格,更能反映基础通胀趋势;而剔除食品、能源和贸易的PPI最终需求则提供了最稳定的价格变动参考。由于生产端价格变动可能预示未来消费物价走势,PPI对于判断通胀前景具有重要参考价值。

PPI通常在每月中旬发布上月数据,早于CPI的发布时间。由于该指标波动性较大,市场分析师通常使用6-12个月的移动平均值来观察其趋势。如果PPI持续超出市场预期,可能暗示通胀压力正在累积。然而,近年来一个值得关注的现象是,生产者价格向消费者价格的传导机制出现了一定程度的失灵,这种现象已成为经济学家研究的热点话题。这种传导机制的变化可能源于全球化竞争加剧、电子商务发展等因素的影响,使得企业难以将成本上涨完全转嫁给消费者。因此,在解读PPI数据时,需要结合市场竞争状况、企业定价能力等多个因素进行综合分析,以更准确地评估其对未来通胀和经济走势的影响。

劳动力市场和就业类指标

就业调查由于其数据采集方法和统计口径的严谨性,相较于家庭劳动力调查,它被认为能更真实地反映劳动力市场状况。它是从需求端反映就业市场健康程度的指标,就业调查每月第一个周五发布上月数据,统计期间为上月12号所在周的五个工作日。若12号恰逢周六,则统计当周周一至周五;若为周日,则统计次周工作日,这种统计方式源于美国将周日视为一周开始的传统。

就业调查由于其数据采集方法和统计口径的严谨性,相较于家庭劳动力调查,它被认为能更真实地反映劳动力市场状况。它是从需求端反映就业市场健康程度的指标,就业调查每月第一个周五发布上月数据,统计期间为上月12号所在周的五个工作日。若12号恰逢周六,则统计当周周一至周五;若为周日,则统计次周工作日,这种统计方式源于美国将周日视为一周开始的传统。

就业调查的核心数据主要包括非农就业人数变化、平均每小时工资增速和分行业就业变化三个方面。其中,非农就业人数变化反映当月新增非农业类就业人数,在金融危机后持续受到市场高度关注。平均每小时工资增速虽然未涵盖奖金和福利性补偿,但比起雇佣总成本指数具有更好的时效性。而详细的分行业就业数据则为分析经济结构变迁提供了重要参考。

从市场影响来看,强劲的非农就业数据往往能推动股市上涨,因为它表明经济增长态势良好。然而,对债券市场而言,特别是当每小时工资数据走强时,可能暗示美联储加快加息步伐,进而引发债券抛售。值得注意的是,就业调查容易受到临时性因素干扰,如工人罢工会在统计中被视为失业状态,极端天气条件也可能导致就业数据显著波动,这些因素都需要在解读数据时重点考虑。为确保数据的准确性,就业调查采用了多重修正机制。初始数据发布后,将在随后两个月进行持续修正,并在年度基准调整时进行最终修正。这种严格的数据修正制度反映了就业数据的复杂性和重要性。总的来说,就业调查是一个综合性强、影响力巨大的经济指标,对把握市场走向具有重要的指导意义。然而,在使用这一数据进行市场判断时,需要全面考虑各种临时性因素的影响,并密切关注后续修正情况,以做出更准确的市场预判。

家庭劳动力调查是美国劳工统计局发布的重要经济指标,通过对个人访问的方式,反映城市非机构人口的就业和劳动力状况。所谓城市非机构人口,是指除去军队人员、在押囚犯以及其他无法工作人群后的劳动人口。它每月第一个周五发布上月数据,旨在全面反映国家经济发展状况。

该调查的核心数据包括失业率、边缘劳动力状况和劳动力参与率。其中,失业率反映失业人口在整个劳动力队伍中的占比,是衡量劳动力市场整体状况的重要指标,一直备受媒体和市场关注。除常规失业率外,劳工统计局还特别关注准待业人员和兼职工作群体。准待业人员指那些目前没有工作也未主动求职,但希望并有能力工作,且在过去一年中曾积极找过工作的人群。同时,统计还包括那些因经济原因不得不从事兼职工作的人群,即有意愿和能力从事全职工作但只能找到兼职工作的群体。劳动力参与率则显示了劳动力队伍在工作年龄(16-60岁)非机构人口中的比重。

从市场角度看,家庭劳动力调查主要反映劳动力市场的闲置状况。当失业率低于自然失业率(即由真实经济原因或自愿因素导致的最低失业率)时,往往预示着工资和通胀压力的显现,这可能促使美联储加快货币紧缩步伐,进而对债券市场造成压力。相比非农就业数据,家庭劳动力调查的结果通常更为稳定,且不需要在随后月份进行修正。当家庭劳动力调查结果与非农就业数据相互印证时,这种数据组合能够帮助市场参与者更准确地把握劳动力市场的真实状况。

在数据发布机制上,家庭劳动力调查与非农就业调查类似,都是针对每月12号所在的日历周进行统计,并在次月首个周五公布。但与需要多次修正的非农调查不同,家庭劳动力调查的数据相对稳定,仅在每十年一次的人口普查后,根据人口基数的变化进行相应调整。这种特点使得家庭劳动力调查成为观察劳动力市场的重要补充指标,为决策者和市场分析师提供了另一个重要的参考维度。

初次申请失业救济金人数(简称初请)是美国劳工部每周四美东时间上午8:30发布的重要经济指标,统计范围为上周截至周六在政府劳工部门递交失业救济申请的人数。初请数据能够及时反映劳动力市场的健康程度,对失业率走势具有预示作用,为观察经济运行方向提供早期信号。

该统计主要包含两个核心数据:初次申请失业救济金人数和持续领取失业救济金人数。前者反映新增申请失业救济的人数,可作为失业率的领先指标;后者则统计已提出申请且持续领取失业救济的总人数,能够作为失业人口的重要参考值。当初请数据持续上升时,往往预示着经济活动可能出现下行趋势。

从市场影响来看,初请是最具代表性的经济衰退和复苏先行指标之一,因此经济学家对其持续上升现象格外警惕。特别是与非农就业调查周重叠的那一周的初请数据,更被视为当月非农就业数据的重要风向标。当初请数据呈现持续上升趋势时,市场往往会采取避险策略,表现为抛售股票、买入债券的操作。

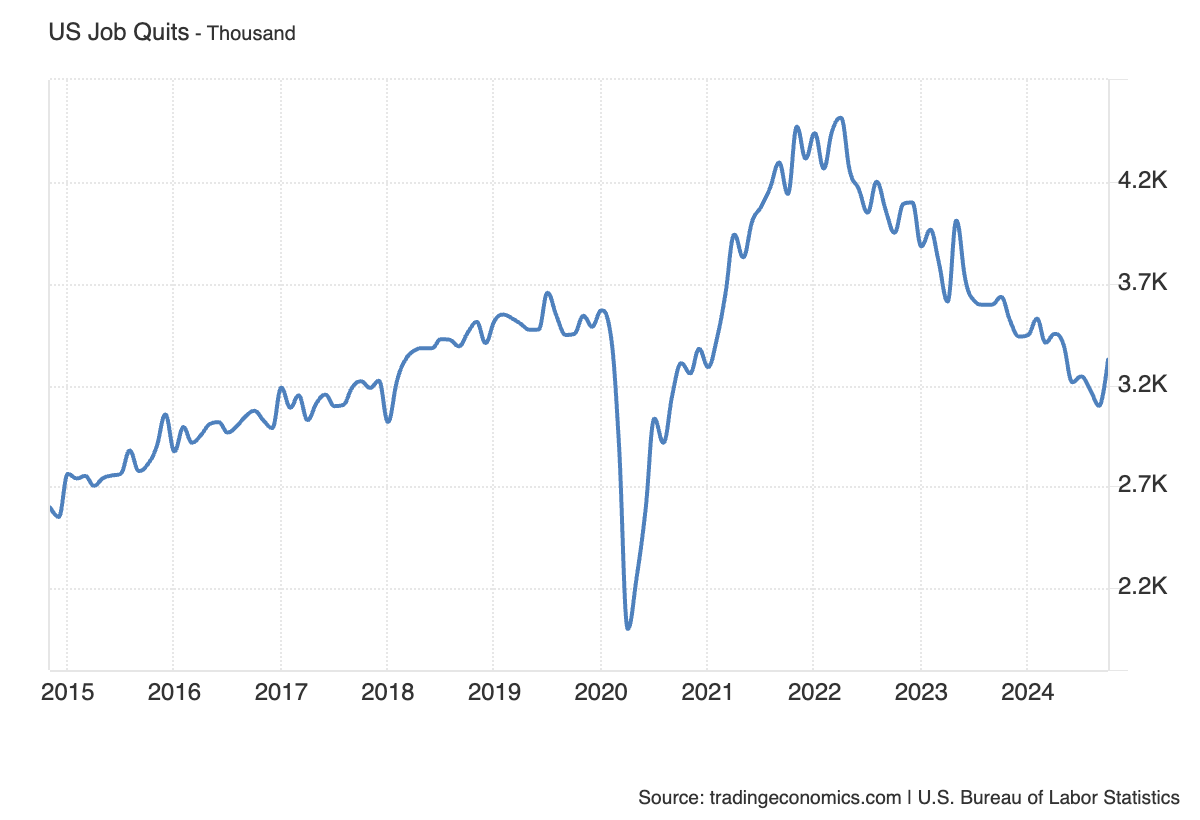

新设工作岗位和离职率调查(JOLTS)是美国劳工统计局发布的重要经济指标,主要用于评估美国劳动力市场的供需状况和紧缺程度,为劳动力市场健康程度提供了重要参考。

该调查包含三个核心数据:辞职率、工作机会比率和新增就业。其中辞职率统计因追求更高薪酬而主动离职的比例,是观察工资压力的重要指标。工作机会比率(求人率)反映市场中的职位空缺数量,包括新设职位和尚未填补的空缺岗位,直观展现就业市场的紧张程度。新增就业则统计参考月份内的总体就业增长,涵盖范围广泛,包括新聘和再雇用人员、全职兼职员工、永久和临时性岗位,以及离职后重新召回的员工等。在这些指标中,辞职率被认为是JOLTS系列最具价值的数据。它不仅反映劳动力市场的相对健康状态,还能为工资增长趋势提供预测信息,同时也是衡量消费者对当前经济状况信心程度的重要参考。工作机会比率则与失业率形成互补,从供需两个维度描绘劳动力市场的整体图景。

在数据发布机制上,JOLTS数据通常在每月上旬发布前两个月的统计结果。尽管存在时间滞后,但其完整的数据体系为观察劳动力市场结构性变化提供了独特视角,帮助决策者和市场参与者更全面地把握就业市场动态。

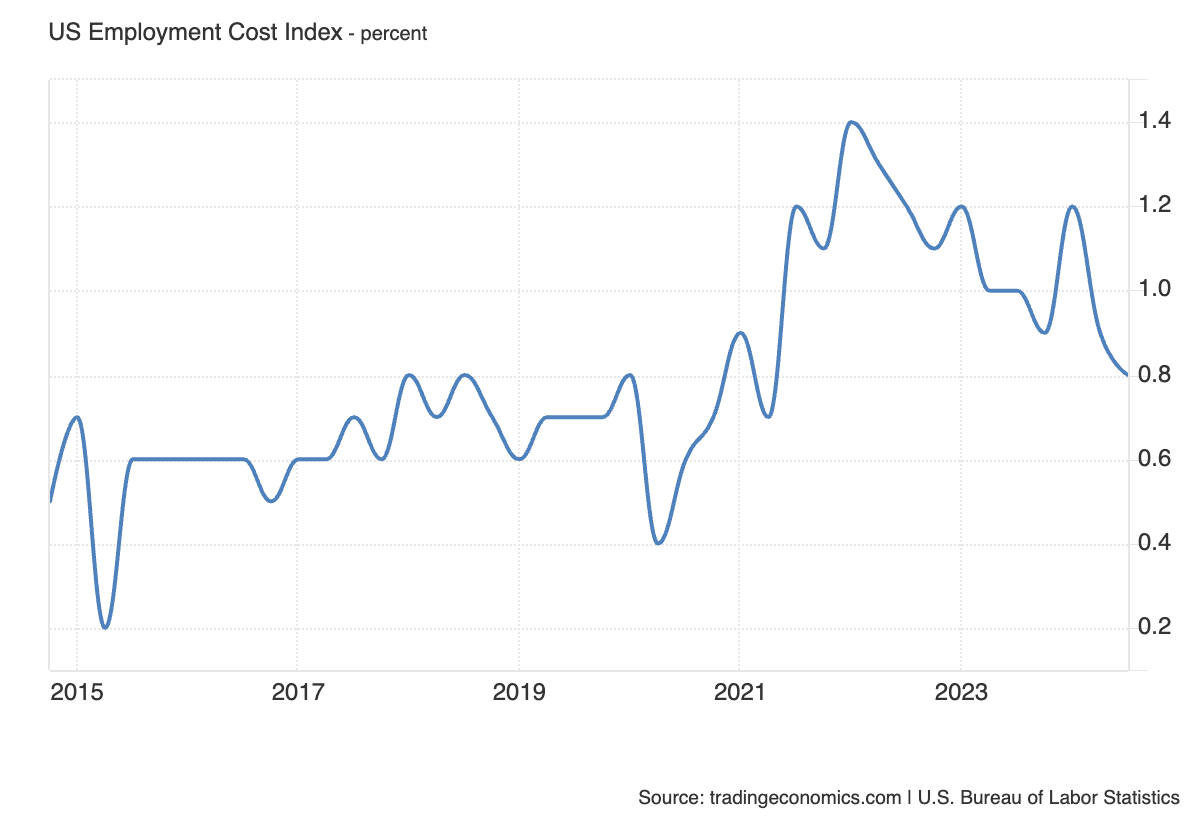

雇佣总成本指数(ECI)是美国劳工统计局每季度末发布的重要经济指标,统计范围涵盖人工总成本的变动情况,包括直接成本(薪资、奖金、实物福利)和间接成本(社保缴款、培训费用、医疗给付、税款等)。与每小时工资(AHE)指标相比,ECI涵盖范围更广,但由于季度性发布特点,在时效性方面略显不足。ECI主要用于衡量工资性通胀压力。

该指标的核心数据主要包括城市居民雇佣总成本指数和总成本分解两个方面。虽然ECI统计对象包括城市居民、私营企业和政府雇员,但市场主要关注城市居民雇佣成本指数。在总成本分解方面,详细报告提供了人力总成本在工资、薪酬、福利等项目上的具体明细。其中,工资和薪酬数据与非农就业统计保持一致,而福利相关信息则是ECI独有的统计内容。

从市场和经济意义来看,雇佣总成本指数是最全面的人工成本度量指标,被视为反映工资和价格通胀的可靠信号。当ECI增长超出市场预期时,往往暗示着通胀压力加大。对美联储而言,ECI是制定货币政策时的关键参考指标,因此对债券市场具有重要的指示作用。

劳动生产率和成本是美国劳工统计局按季度发布的领先型经济指标,主要衡量单位时间的实际产出与每小时薪资福利之间的关系。该指标不仅反映工人薪酬福利和公司收入的实际增长情况,还揭示了生产率提升对缓解通胀压力的作用。数据通常在季度结束后的第一个月月末发布,并在GDP数据发布后一周公布首次估计值。

这一统计主要包含两个核心指标:劳动生产率和单位劳动成本。劳动生产率是一个内涵丰富的综合指标,反映了技术进步、资本投资、产能利用、能源和原材料使用效率、生产组织形式、管理水平以及工人的熟练程度和工作态度等多个维度。单位劳动成本则展现了工资福利在内的每小时劳动补偿与劳动生产率之间的关系,可作为观察工资性通胀的重要指标。

从市场和经济意义来看,劳动生产率对整体经济的影响更为深远。持续增长的劳动生产率往往预示着更长的经济扩张周期和更高的潜在增长率。而单位劳动成本因考虑了生产率因素,比单纯的工资福利指标更能准确反映劳动成本状况,被视为衡量商业活动中劳动成本的最广义指标。值得注意的是,劳动生产率的提高能够抵消部分工资福利增长带来的成本压力。例如,当工资福利增长4%,而劳动生产率提高3%时,单位劳动成本的实际增幅可能仅为1%左右。

在数据修正机制上,该指标会根据GDP、就业和工作小时数据的更新情况进行调整,通常在首次估计值发布一个月后进行修正并重新发布,以确保数据的准确性和参考价值。这种严谨的统计和修正机制使其成为观察经济运行效率和成本压力的重要工具。

消费者支出类型指标

零售数据是美国经济的重要指标,统计范围包括百货商店和餐馆在内的零售商业销售额。作为个人消费支出的首个主要数据指标,由于消费支出在美国经济中占据最大份额,该指标始终受到市场高度关注。这一共发型指标每月13日左右在东部时间早8:30发布,主要反映个人消费开支及相关价格水平。

该统计主要包含两个核心数据:零售总额的百分比变化和剔除汽车后的零售总额变化。前者是上月商品及餐饮服务支出变化的首个官方统计,后者则因剔除了占零售总额25%且波动较大的汽车销售,能更准确地反映基础消费趋势。月初公布的国内汽车销售数据可帮助预测零售报告中的汽车销售部分,两者能够相互印证。

从市场影响来看,超预期的零售数据往往被解读为通胀压力的信号。经过调整的零售数据对估算个人消费支出中的商品部分具有重要参考价值,而个人消费支出作为GDP的重要组成,将与个人收入数据一同在当月晚些时候发布。但该统计的主要缺陷在于后续往往需要进行显著修正。

在数据发布机制上,零售数据的统计容易受到节假日因素的显著影响。典型例子是上半年复活节档期在三月或四月的时间安排,其影响不仅涉及相邻月份,甚至因基期选择会影响到次年同期数据。这种特性要求分析师在解读数据时需要充分考虑季节性因素的影响,以更准确地把握消费趋势。

个人收入及消费支出是美国经济分析局每月发布的重要经济指标,由于个人消费支出占美国GDP约70%,而个人收入直接决定消费能力,这一指标对把握经济走势具有重要意义。数据通常在统计月份结束后的三到四周发布,并在随后的报告中进行必要修正。

该统计包含三个核心数据:个人收入、个人消费支出和实际个人消费支出。个人收入不仅包括工资和薪酬,还涵盖股息、租金等财产性收入,是比单纯工资收入更为全面的家庭收入统计。个人消费支出则统计家庭在商品和服务方面的整体开支,与仅反映商品消费的零售数据相比,它还包含了所有服务类支出。实际个人消费支出是经PCE平减指数调整后的数据,直接用于GDP报告中的消费项目计算。

从市场影响来看,这组数据的重要性在于其独特的全面性。个人收入包含非财产性收入,个人消费支出涵盖服务类开支,这些特点是其他统计指标所不具备的。因此,尽管发布时间相对滞后,但仍然受到市场高度关注。数据的全面性和准确性使其成为观察家庭部门经济活动的关键指标,为政策制定者和市场参与者提供了重要的决策依据。这组数据的统计口径和发布机制反映了美国家庭部门收入和支出的完整图景,其对经济走势的指示意义,以及与GDP的直接关联性,使其成为理解和预测经济走向的重要工具。虽然发布时间较晚,但其全面的统计范围和可靠的数据质量,使其在众多经济指标中独具特色和参考价值。

消费者信心指数是反映消费者行为的重要经济指标,基于消费者对个人财务和就业状况的信心程度会直接影响其消费意愿这一原理。目前美国主要有两个权威机构开展相关调查:美国咨商协会和密歇根大学,它们通过收集消费者敏感度、经济预期和购买计划等数据,为市场提供消费者心理预期的重要参考。

美国咨商协会的消费者信心指数在每月最后一个星期二发布。市场不仅关注其整体数据,还特别重视现状和预期两个分项数据,这些指标被视为评估劳动力市场健康程度的有效工具。该指数通过综合反映消费者对当前经济状况的感知和未来预期,为预测消费行为提供重要依据。

密歇根大学的消费者信心指数采用每月双发布机制,分别在月初和月末公布当月的初值和终值。与咨商协会的版本相比,市场对其通胀预期分项给予特别关注。这种独特的统计视角为观察消费者对物价变动的预期提供了重要参考,有助于预判未来的消费行为变化。这两个消费者信心指数虽然调查机构和发布机制不同,但都致力于捕捉消费者心理预期对消费行为的影响。通过定期追踪消费者对经济形势的判断和信心变化,这些指标为预测消费趋势和经济走向提供了重要的先导信号。其领先指示作用使其成为市场参与者和政策制定者关注的重要经济晴雨表。

总结

市场永远在变,但经济运行的基本逻辑始终不变。生产与消费、供给与需求、就业与通胀,这些经济活动的基本面始终在相互影响、彼此制约。理解这些关系的本质,比盲目追逐单个数据点更有意义。经济指标之间的关联性提醒我们,经济现象往往是多维度的,需要全局视角来把握。对于市场参与者而言,重要的不仅是掌握各类指标的统计口径和发布机制,更是要培养透过现象看本质的能力。在数据解读中保持清醒和理性,既不被短期波动所扰,也不忽视长期趋势的变化。这种平衡感来源于对经济规律的深刻理解,以及对市场运行机制的准确把握。

最终,经济指标的价值不仅在于它们提供的具体数据,更在于它们帮助我们建立起观察和理解经济的框架。在这个框架下,我们能够更好地预判经济走向,做出更明智的投资决策。